- 介護/福祉

- #施設経営

自立支援に即した介護サービスの基本と事例②

2021.11.11

【目次】

- 測定指標や検査バッテリーについて

- 介護事業における指標について~認知機能について~

- 介護事業における指標について~運動機能・活動について~

- 介護事業における“フレイル”の概念について

- “フレイル”を改善するために

1.測定指標や検査バッテリーについて

2017年10月より厚労省で「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」にて介護におけるエビデンス構築のための検討がなされていたのをご存じでしょうか[ⅰ]。EBM(Evidence Based Medicine:根拠に基づいた医療)が推奨され始めてから、数年が経ちますが、日本の介護においてもエビデンスが求められ始めています。その背景には社会情勢の変化や社会保障費の高騰などがありますが、今後介護サービスにおいても根拠を求められていくでしょう。

医療の分野での研究は、実験室から臨床までたくさんのところでなされています。これらが論文や学会発表などされることでエビデンスの一つになっていきます。

しかし介護の分野での研究というのは活発ではありません。これには様々な原因があると考えられますが、原因の一つに測定に関する問題があります。「測定指標が決められていない」、「測定していない」などがその一部です。

「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」では、これまでの研究論文や実際現場レベルで測定している項目に関する情報集積を行い、その結果として令和3年介護報酬改定において測定指標の収集と提出が評価されることとなりました。それが科学的介護推進体制加算の創設とLIFEの導入です。

これは、いままで測定や評価の実施があまり積極的におこなわれてこなかった介護現場にその概念を定着させるとともに、LIFEと呼ばれるデータベースにその実績を蓄積することで自立支援に資する活動等を分析していこうという取り組みです。現在はADL、栄養、口腔・嚥下、認知症等の測定が評価されることとなっていますが、評価項目については暫定的なものとなり、また、維持・改善を目指す上では、科学的介護推進体制加算に設定されている評価以外にも、詳細な測定をおこなうことで正しくご利用者の状況を把握することが可能になります。

今後、自立支援を実現していく上で有用な測定指標、評価バッテリーについて、解説を含めて、ご紹介していきたいと考えております。

※「評価バッテリー」とは

複数のテストを組み合わせて、アセスメントを行うもの

例えば、見当識や短期記憶、語想起などを組み合わせて認知機能を評価する「改訂 長谷川式簡易知能評価スケール」などがそれにあたる。各分野で様々な評価バッテリーが開発され、信頼性・妥当性の研究が行われている。

2.介護事業における指標について~認知機能について~

まずは「認知機能」について紹介していきます。

認知症は、罹患率の増加が確実視されている社会的にも重要な疾患であり、介護サービスが対応することを求められている疾患です。これらの尺度は、アウトカム評価の指標として検討されると同時に、利用者の属性情報を把握する上でも使用されるものになります。

認知症の尺度は、「①認知症の有無」「②認知機能の程度」の2つの視点に整理されます。「①認知症の有無」は、主に医師による認知症の診断(診断名の有無)などです。「②認知機能の程度」は、「認知症高齢者の日常生活自立度」「長谷川式認知機能検査(HDS-R)」「ミニメンタルステート検査(MMSE)」「FAST(Functional Assessment Staging)」「CDR(臨床認知症評価法)」「DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル第5版)」「ADAS(神経心理学的検査)」「WAIS-Ⅲ(ウェクスラー成人知能検査)」などが挙げられています。

科学的介護推進体制加算においては「DBD13」と「Vitality Index」の一部が評価項目となりましたが、どちらかというと認知機能のスクリーニングとしての意味合いが強いことから、より詳細な状態の把握を目的とするならば、上記指標の導入も有用となるでしょう。

これらを介護事業にあてはめた場合、「高齢者全般の認知機能を測定できること」「介護現場で測定の負担が少ないこと」「リハビリテーション専門職に限らずどんな職種でも測定できること」が重要ではないでしょうか。

以上の視点を持って、介護事業においては、利用者・入居者の認知機能がわかる仕組みの構築をしておくことが重要となります。

3.介護事業における指標について~運動機能・活動について~

今回は「運動機能や活動」についてです。リハビリテーション特化型の通所介護(デイサービス)など、運動機能や活動に焦点を当てた介護サービスは地域の中でも数多くあるでしょう。通所介護(デイサービス)で導入された、Barthel Indexを使用したADLの維持・改善のアウトカム評価は、自事業所の利用者の“大半の方“が活動レベルを落とさずに過ごせているかをみられていると言ってもよいでしょう。

運動機能や活動の尺度は、「①基本的動作・身体機能の測定」「②応用的動作・生活機能の測定」の2つの視点に整理されます。「①基本的動作・身体機能の測定」は、歩行能力、嚥下機能、栄養状態等が挙げられます。

<歩行能力の例>

・障害高齢者の日常生活自立度

・Timed Up and Go test

・6分間歩行

<嚥下機能の例>

・反復唾液嚥下テスト(RSST)

・改訂水飲みテスト(MWST)

<栄養状態の例>

・BMI(身長と体重で算出)

・MNA-SF(体重の変化や食事摂取などで栄養状態を評価)

「②応用的動作・生活機能の測定」は、ADL:基本的日常生活能力、IADL:手段的日常生活動作能力が挙げられます。

<ADL:基本的日常生活能力>

・Barthel Index

・FIM(回復期リハビリテーションで導入)

・DASC-21(認知機能と生活機能を総合的に評価)

<IADL:手段的日常生活動作能力>

・Lawton(手段的日常生活活動尺度)

・DAD(認知症のための障害評価表:アルツハイマー病に特化)

・DASC-21(認知機能と生活機能を総合的に評価)

これらを介護事業にあてはめた場合、認知機能の指標同様「高齢者全般の運動機能・生活機能を測定できること」「介護現場で測定の負担が少ないこと」「リハビリテーション専門職に限らずどんな職種でも測定できること」が重要ではないでしょうか。

4.介護事業における“フレイル”の概念について

本稿では自立支援をテーマに書いてきましたが、“要介護状態になっている高齢者を維持はわかるが、改善できるのか”という疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は要介護状態の高齢者を改善できる根拠となっているものの一つである“フレイル”を整理していきます。

地域の介護事業者と話していると、「長年連れ添った配偶者を亡くしたAさんは精神的に落ち込んで軽いうつを発症してしまった。食事はのどを通らず、ずっと家に閉じこもる生活となってしまった。身寄りのないAさんは独居生活を続けている。」「脳梗塞や骨折で入院した後、介護サービスを利用し始めたが、徐々に動作能力が低くなっている」などのケースが聞かれることが数多くあります。このようなケースには“フレイル”が関連していると考えられます。

“フレイル”とは、“身体的、精神的、社会的側面などの影響により陥る虚弱の状態のこと”であり、日本では2014年に日本老年医学会がはじめて提唱しました[ⅱ]。フレイルは何かしらの疾患を発症した状況ではありませんが、これが原因で骨折などの疾患につながってしまうこともあります。

それでは、介護サービスと“フレイル”はどのように関係するのでしょうか。ある調査では、“フレイル”の方は健康の方より疾患を発症する可能性が高いことが分かりました。同時に、実に一定割合の方がフレイルの状態から改善していたことがわかっています。つまりフレイルは早期に発見し、適切に対処することで、健康の状態に回復することができるわけです。

そして、“フレイル”自体は病気ではないため、入院することは出来ません。医療よりもより生活に関連の強い介護サービスのほうが、“フレイル”の早期発見や改善への取り組みなどが実施しやすい状況にあるのは明らかです。

「フレイルは改善できる」「フレイルは病気ではない」ということが自立支援を行っていく上で大きなポイントとなるでしょう。

5.“フレイル”を改善するために

“フレイル”のスクリーニング基準と研究段階にあるその改善手法に関してまとめてご紹介させていただきます。

“フレイル”改善のための第一歩は「気づき」です。ご本人はもとより、介護職の方も含めた周辺の方々が変化に気付き、それを“フレイル”であると認識することが最も重要です。“フレイル”は病気や疾患ではありませんので、その状態に対して、仮に医療機関に受診しても診断名はつかないことが多いでしょう。加えて、CTやMRIなどの精密機器を使用しても、異常はない場合が多いです。

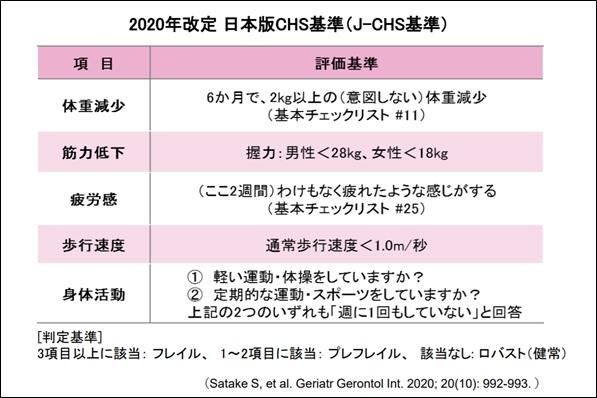

しかし、“フレイル”という状態は疾患の前段階になっている可能性が高いため、本人や家族、周囲の人たちがそれに気づいて、対応することが大切です。“フレイル”であるという判断は様々な基準が開発されていますが、日本では国立長寿医療研究センターが、フレイルの評価として国際的によく用いられているFriedらのCHS基準をもとに日本人高齢者に合った指標に修正した「日本版CHS基準(J-CHS基準)」を用いられることが多いです[ⅲ]。

「日本版CHS基準(J-CHS基準)」[ⅲ]日本版CHS基準(J-CHS基準)

「日本版CHS基準(J-CHS基準)」[ⅲ]日本版CHS基準(J-CHS基準)

以上の項目の3つ以上当てはまれば“フレイル”の状態、1~2つ当てはまる場合は“プレフレイル(フレイルの前段階)”の状態とされています。この“プレフレイル”の状態で発見することが出来れば、より健常に戻りやすいという研究結果も発表されています。

“フレイル”改善のポイントは現段階で「運動」、「栄養」、「多職種連携」、「認知症予防」などです。これらはほとんど介護施設や介護事業所で実施されているものであることに気づきではないでしょうか。

しかしながら、介護事業において、「運動をしているが、効果や目的がはっきりしていない」「食事は提供しているが、摂取量をきちんと把握できていない」「体重減少の原因を分析できていない」という場合も多く散見されます。高齢者ご本人自体が、「○○歳だから仕方がない」と言ってしまうことも多いのですが、スタッフも同じ目線で対応するのはプロフェッショナルではありません。私たちに求められていることは、プロフェッショナルとしての客観的な目線で、原因分析を行い、ご本人・ご家族を前向きにモチベートし、的確な対策をとることで身体機能や生活機能を維持・改善することです。ぜひ、この視点を忘れないで頂けたらと思います。

―――――――――――――