- 調剤

- #薬局経営

- #改定情報

- #薬局DX

令和6年度調剤報酬改定からこれからの薬局づくりを考える 第7回「改定対応のキーワードは“マイナ保険証”」

2024.04.10

2030年に向けた医療DXの推進が取り組まれています。本診療報酬改定でも体制を整備する加算が各科目に新設され2024年は「医療DX元年」ともいえる1年になりそうです。調剤報酬においては、地域支援体制加算の減算に対する補填として「医療DX推進整備体制加算」への注目が集まりますが、そのキーポイントは「電子処方箋」ではなく、「マイナ保険証」だということに気が付いているでしょうか?今回は注目の高い「医療DX推進整備体制加算」について解説します。

【目次】

1.経過措置を理解し、算定できる体制を整備する

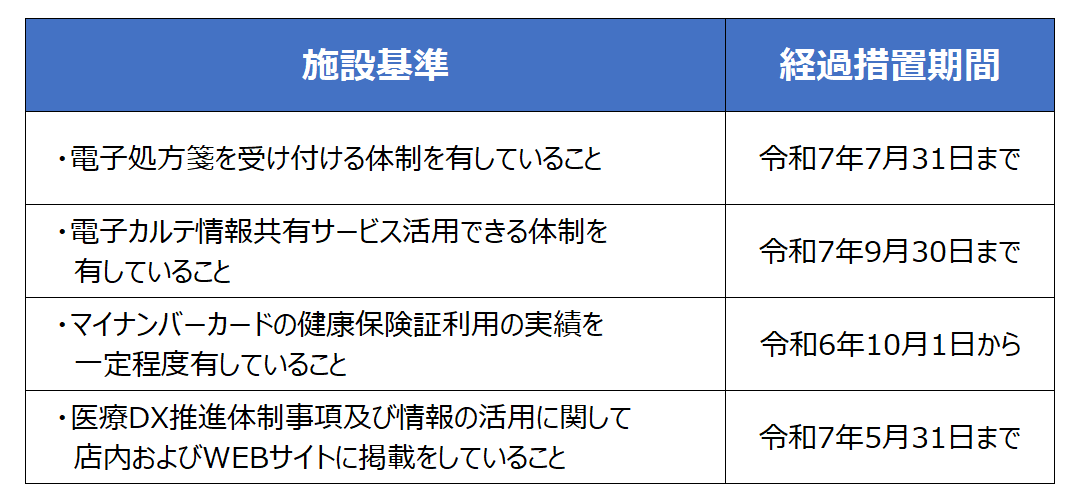

新設された医療DX推進整備体制加算には複数の経過措置が設定されています。

参考:令和6年度診療報酬改定の概要【医療DXの推進】 令和6年3月5日版(厚生労働省保険局医療課)

参考:令和6年度診療報酬改定の概要【医療DXの推進】 令和6年3月5日版(厚生労働省保険局医療課)

その他の求められる要件を整備することで、新報酬が始まる6月から算定することが可能ですが、10月からは「マイナ保険証の利用率●%」が算定要件に加わります。現時点で、求められる実績は明示されていませんが、利用実績をクリアすることが継続した算定に向けた条件となります。地域支援体制加算を取得する薬局にとって算定の有無は改定結果を占うターニングポイントになります。

2.マイナ保険証の利用に向けた課題とは

実際にマイナ保険証を利用してもらうには「マイナンバーカードを持っている」「健康保険証との紐づけがされている」といった課題が思い浮かびます。実際に「声掛けをしたけど持っていなかった」といった声も聞こえてきます。

しかしながら実際のところはどうなのでしょうか。

総務省の発表によるとマイナンバーカードの保有者数は9000万人を超えています。次にデジタル庁の発表を見ると健康保険証との紐づけが終了している人数は7000万人を超えていると発表されています。これらのことから、マイナ保険証は多くの国民が有していることがわかります。これは推進施策「マイナポイント」の効果といえます。注意が必要なのは、マイナポイントはキャッシュレス決済サービスに対応するポイントに限定されていたということです。一部の高齢者にとって対応が難しかったことは否めません。これらの条件を有しながらマイナ保険証の利用率は5%弱と低迷しています。課題は「マイナ保険証の利用」であることがわかります。

3.マイナ保険証利用推進助成金を上手に活用

2024年1月からマイナ保険証利用推進助成金が始まっていることをご存じでしょうか。昨年10月を基準月として1月から5月を上期、6月から11月を下期として期間内の平均利用率に応じて単価を決定し、総利用実績数を乗じた金額が助成される施策が始まっています。単価は期間内の利用率の平均のため、これから取り組むには恩恵が少ないように感じるかもしれませんが、下期の基準月も上期同様に昨年の10月となっています。いま積極的に取り組むことで、下期の単価上昇につなげることが出来ます。そして、加算に求められる利用実績数のクリアへとつながります。

4.医療DX推進整備加算算定に向けた戦いはもう始まっている

6月からの算定を前提として計画をしている薬局は多いと思います。しかし、マイナ保険証に目を向け「声掛け」をしている薬局は少ないように感じます。たしかに6月時点でのハードルは低いと思います。しかし勝負は10月です。いまからマイナ保険証利用に取り組み、10月以降も継続した算定ができる実績作りが求められます。

【参考】

診療報酬改定説明資料

総務省 マイナ保険証推進助成金

デジタル庁 マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード