- 医科

- #電子カルテ

- #医療DX

電子カルテ運用のポイント~⑲医療情報取得加算, 医療DX推進体制整備加算~

2024.05.08

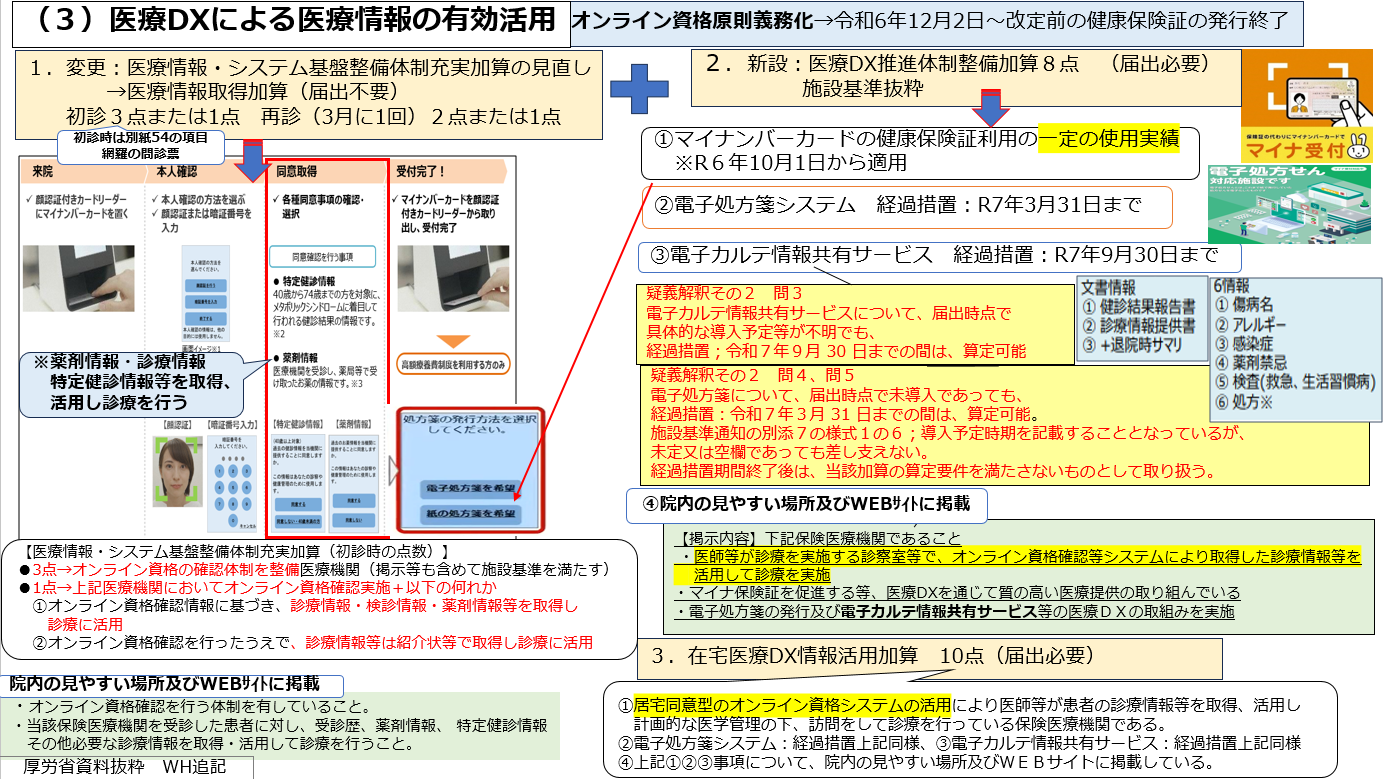

3月5日 厚生労働省より2024年診療報酬改定についての告示が発出されました。 医療情報・システム基盤整備体制充実加算においては、2024年12月2日から現行の健康保険証の発行が終了し、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化したことを踏まえ、評価の在り方の見直しとともに、名称が医療情報取得加算に変更されました。

本稿では「医療情報取得加算」の変更点と新設の「医療DX推進体制整備加算」や当加算に関わる電子カルテ情報共有サービスについてお伝えします。

当加算についてまとめたスライドをご参照下さい。

(著者製作)

(著者製作)

【目次】

- Point1: 「医療情報取得加算」についての改定における変更点

- Point2: 「医療情報取得加算」の疑義解釈

- Point3: 「医療DX推進体制整備加算」の算定について

- Point4: 「医療DX推進体制整備加算」の施設基準

- Point5: 電子カルテ情報共有サービスとは

1.Point1: 「医療情報取得加算」についての改定における変更点

以下①~⑤が変更点です。

①名称変更

②点数変更

③再診時は2区分の点数へ変更

④評価の在り方の変更

体制整備に対する評価から診療情報・薬剤情報の取得・活用に対する評価へ

|

施設基準を満たす保険医療機関が ・マイナンバーカードの保険証利用又は他の保険医療機関から診療情報等の提供を受けた場合 |

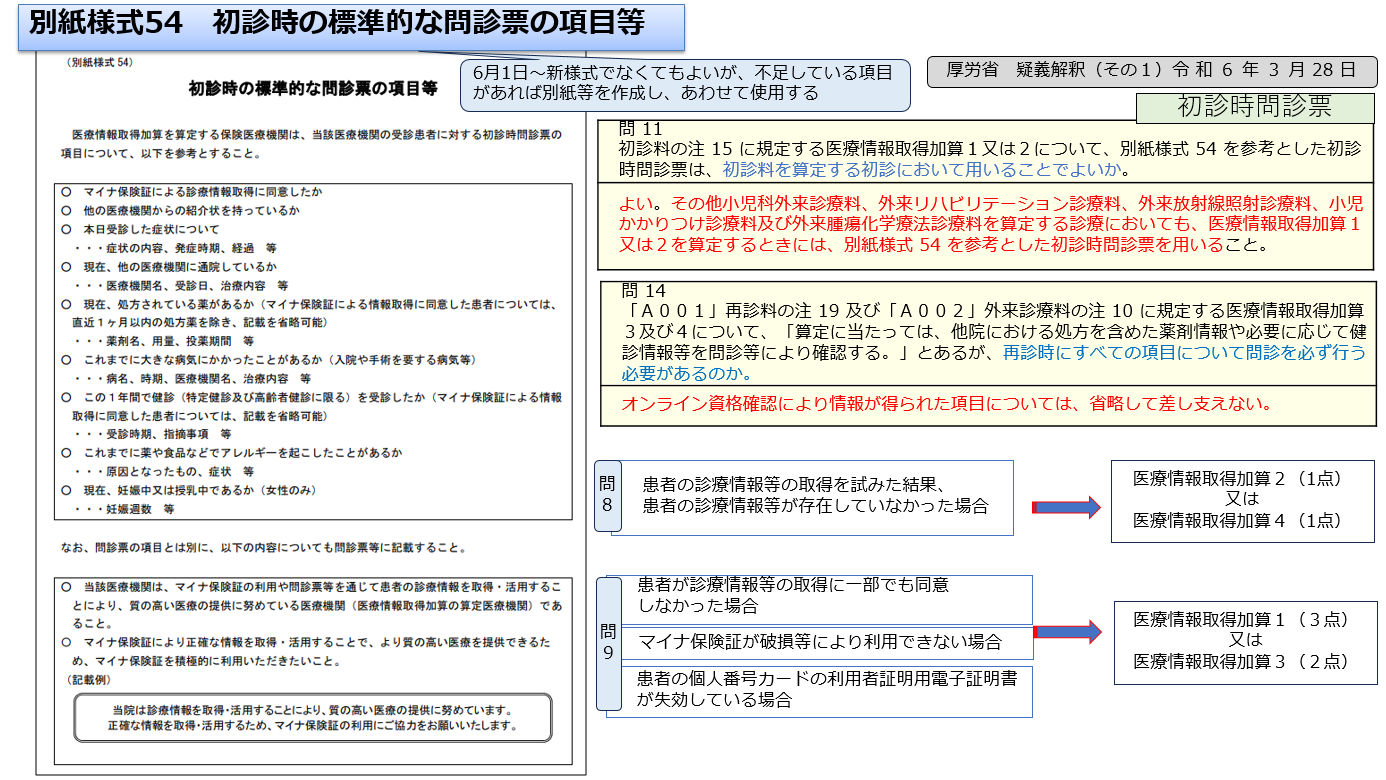

⑤施設基準の追加(追加部分は、以下四角囲み内 施設基準の下線)

届出は不要ですが、満たす必要があります。

見やすい場所への院内掲示、ウェブサイトのアップ(ウェブは経過措置あり)が必要です。

|

施設基準 (1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 (2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。

(3) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。ア オンライン資格確認を行う体制を有している。 イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

(4)は、2025年5月31日まで経過措置。 |

2.Point2: 「医療情報取得加算」の疑義解釈

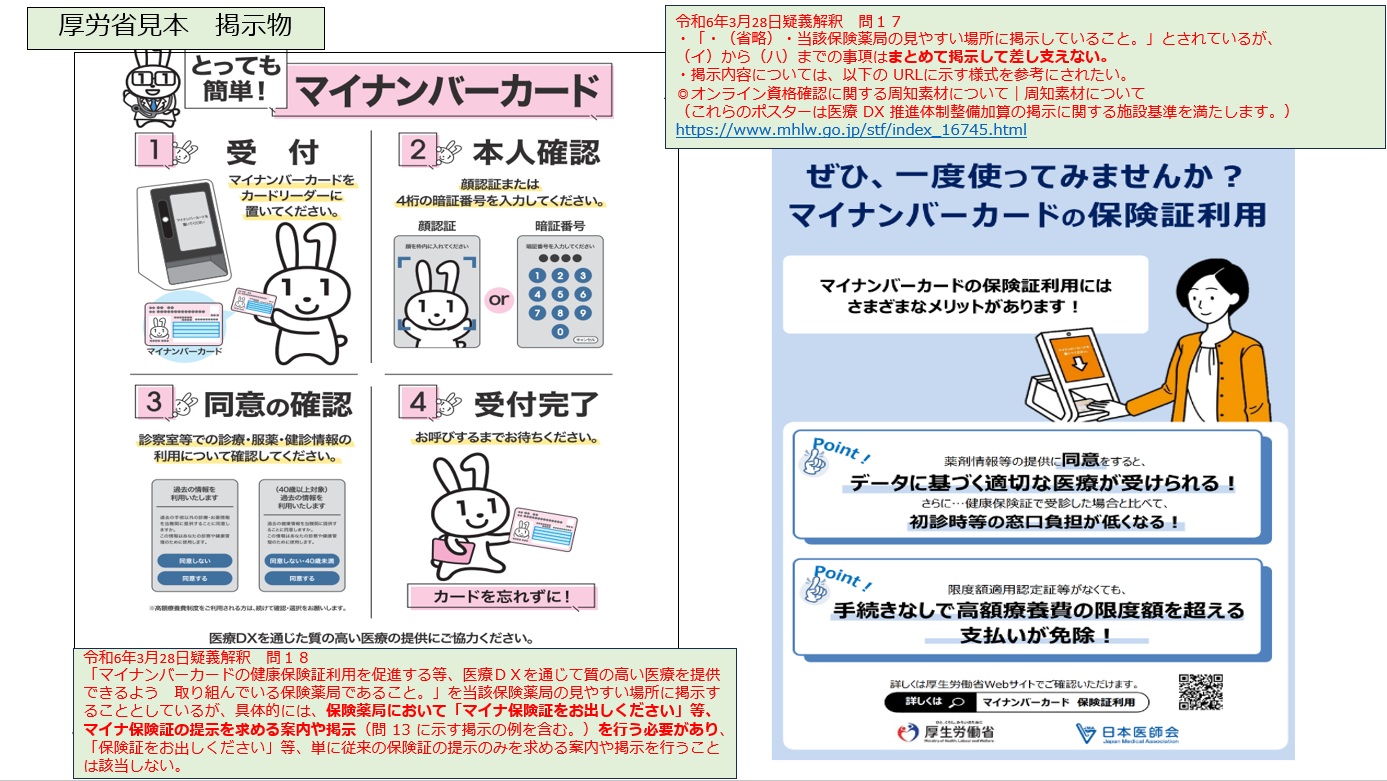

疑義解釈は、下記スライド 右側に抜粋したものを記載しています。

初診時問診票について →1ページ目スライド右側上部(問11,問14)

算定パターンについて →1ページ目スライド右側下部(問8,問9)

算定要件について(令和6年4月12日 疑義解釈その2 問9,問10,問11)

→以下の場合、医療情報取得加算1又は2の算定は不可です。

・医療情報取得加算3及び4の算定月に、他の疾患で初診を行った場合

・同一の保険医療機関で、同一月、同一患者に、他の疾患で初診料を2回算定した場合

→以下の場合、医療情報取得加算3又は4の算定は不可です。

・医療情報取得加算1又は2の算定月に、再診を行った場合

・医療情報取得加算3を算定する患者に、3月以内に同加算4を算定

・医療情報取得加算4を算定する患者に、3月以内に同加算3を算定

(著者製作)

3.Point3: 「医療DX推進体制整備加算」の算定について

・初診時に算定

・医療情報取得加算と併せて算定可能

・医師等が診療情報等を閲覧又は活用できる体制を有している必要があり、

単にオンライン資格確認等システムにより診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は該当しない。(令和6年3月28日 疑義解釈その1 問15)

4.Point4: 「医療DX推進体制整備加算」の施設基準

届出が必要です。(施設基準の詳細は厚労省の告示をご確認下さい。)

一番初めのスライド右側をご参照下さい。

- マイナンバーカードの健康保険証利用の一定の使用実績

施設基準の(6)に「マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること」とあり、

2024年10月1日から適用とされています。今後、割合について示され、実績の準備が必要です。

- 電子処方箋システム

黄色背景の赤文字で、疑義解釈その2の問4,問5を記載しています。

電子処方箋の機能が拡張された場合について、)現時点では、2023年1月26日に稼働した基本機能(電子処方箋の発行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有していればよい。(令和6年4月12日 疑義解釈その2 問16)

- 電子カルテ情報共有サービス

施設基準の(5) に「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること」とあります。経過措置は、2025年9月30日までです。

- 院内の見やすい場所及びWEBサイトに掲載

マイナ保険証利用促進の掲示について従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示は、

該当しません。(スライド内 赤文字疑義解釈その1 問17,問18参照)

(著者製作)

(著者製作)

5.Point5: 電子カルテ情報共有サービスとは

2025年度中に運用開始予定で、提供されるサービスは以下①~③です。

文書について

紹介先で文書を閲覧する為には、紹介元提供時に患者に口頭で同意を得たことを登録します。

医療機関が6情報を閲覧するには、原則患者の閲覧同意(顔認証付きカードリーダー)が必要。一般外来の場合、同意後24時間以内閲覧できます。

従来の事業者・保険者経由の健診結果登録とは別で、オンライン資格確認等システムに登録し閲覧できます。

- 電子カルテ情報共有サービスにおける運用について

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001197924.pdf

電子カルテ情報共有サービスの導入費と電子処方箋管理サービスの導入費、居宅同意型オンライン資格確認について、厚労省より補助金申請の案内がございます。下記URLよりご覧下さい。申請は、医療機関向け総合ポータルサイトより行います。

電子カルテ情報共有サービスはまだ検討中の内容がありますので、今後のスケジュールに注目しながらシステム改修のご準備を頂けますと幸いです。