- 介護/福祉

- #施設経営

処遇改善加算におけるキャリアパス要件と介護事業所におけるキャリアパス構築のポイント

2024.06.25

【目次】

1.新処遇改善加算算定に向けて迫られる対応

最近、給与制度見直しに関する相談を受けることが増えてきました。時代に合った内容に変えたい、そして改定された処遇改善加算に対応したいという要望が多いです。やはり、今回の処遇改善加算の改定は大きな影響を出しそうです。

介護職員等処遇改善加算は、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算と段階的に拡張されたのち、処遇改善加算の下位区分が整理され、そして令和6年度介護報酬改定において新たな介護職員等処遇改善加算に一本化されました。その中で、従来は必ずしも必要とされなかった要件が必須かされ、完全移行する来年度以降も処遇改善加算を算定するためには、これらの要件を満たす必要に迫られることとなっています。

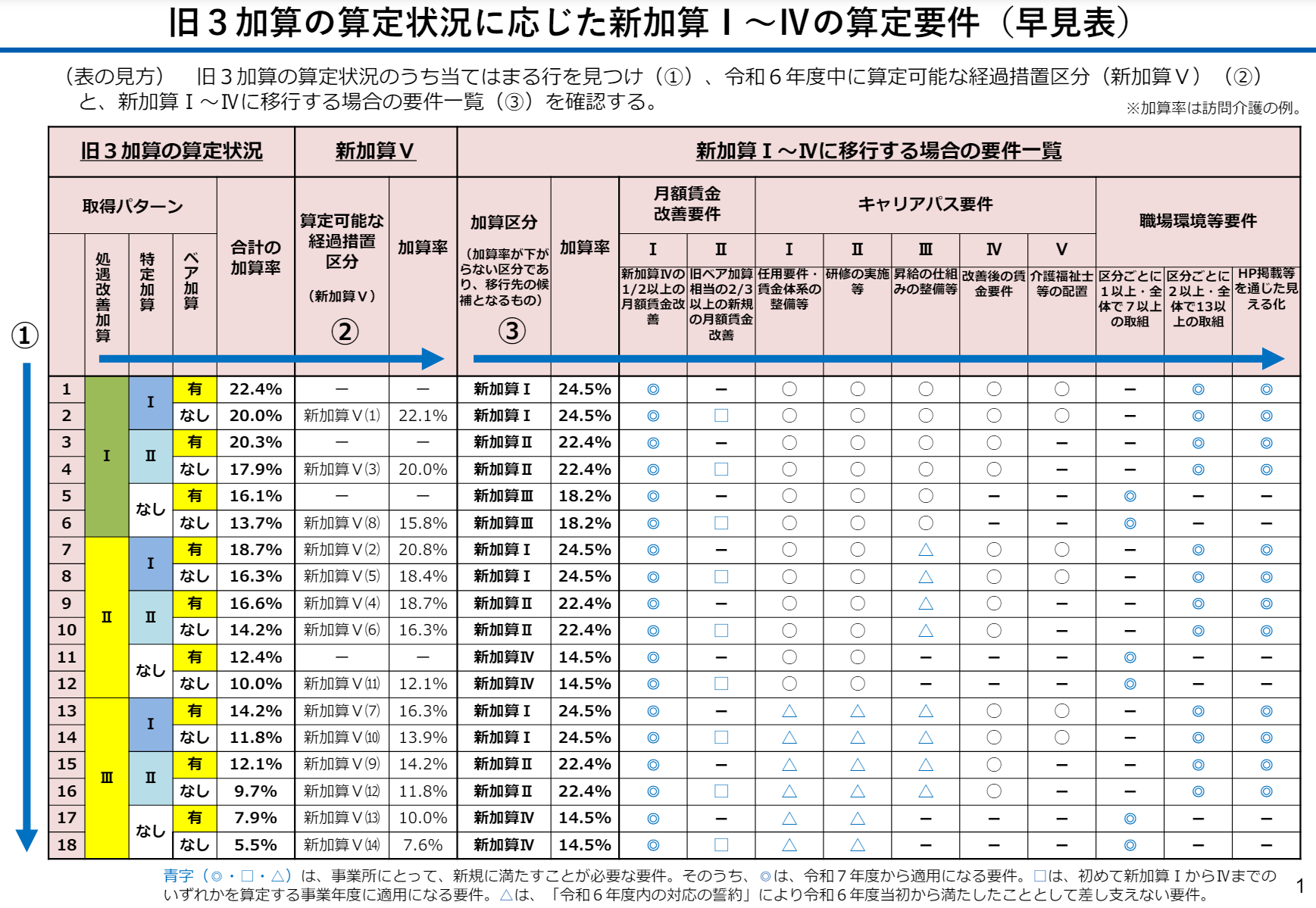

出典:「令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等」[ⅰ]

出典:「令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等」[ⅰ]

上図は「令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等」における「事務担当者向け・詳細説明資料」からの引用で、一番左の「旧3加算の算定状況」に対応して、新加算に移行する際にどんな要件が必須となるのかをまとめた表になります。表右の「新加算Ⅰ~Ⅳに移行する場合の要件一覧」のうち、青の◎や△等で示されている項目が従来は必要とされていなかったが新加算への移行で必要になるものとなります。ここからも、新たに取り組まなければいけないものが多いことがわかります。

これら不足している要件を年度内に満たし、従来と同水準の加算率を維持するためには、年度内の早急な対応が必要という状態になっているのです。

2.新加算に求められる要件

新加算に求められる要件は大きく「①月額賃金改善要件」「②キャリアパス要件」「③職場環境等要件」の3つになります。

「①月額賃金改善要件」は従来のベースアップ加算を算定する際に求められていた要件で、今回一本化するにあたり必須となりました。これは新加算Ⅳの加算額の1/2以上を基本給等の毎月支払われる形で分配するというものです。ベースアップ加算を算定していなかった事業所では、この段階で給与制度の見直しが余儀なくされます。

「②キャリアパス要件」は従来の処遇改善加算でも求められていた3つの要件です。従来の処遇改善加算Ⅲの算定では必要とされていなかったので、整備をしていなかった事業所では必須となります。

キャリアパス要件のうち、キャリアパス要件Ⅰは職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それに応じた賃金体系を定めていることが求められます。社内でのいわばキャリアパスを整備することが求められるものになります。実は、現在寄せられるご相談ではこのキャリアパス体系を大きく見直したいというご相談が最も多いです。

キャリアパス要件Ⅱは、計画的な研修機会の提供をおこない能力評価を定期的におこなう、または資格取得のための支援をおこなうというものになります。資質の向上を支援する体制の整備が求められているといえます。

キャリアパス要件Ⅲは経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていることが求められます。Ⅰでは昇給の仕組みについては求められていませんが、こちらのⅢでは根拠を定めた上でそれに応じて昇給する仕組みを整備することが求められています。

「③職場環境等要件」は、従来は1つ以上取り組んでいれば良かったものが、新加算では区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組むことが必須となり、特定処遇改善加算を算定していてそれをクリアしていた事業所でも、区分ごとの取り組みを2つ以上とすることが求められるようになります。かなり厳格化されたといえるでしょう。

「①月額賃金改善要件」「②キャリアパス要件」は、そもそも厳格な制度設計が必要であることから、対応には労力がかかりますがクリアできれば問題ありません。しかし、「③職場環境等要件」については、何となくできていると思って要件を満たしたと考えていたとしても、実地指導等で指摘された時に示せるような根拠がなければいけません。この点は、注意が必要といえるでしょう。

3.キャリアパス要件のクリアとキャリアパス構築の考え方

上記に挙げた要件の中では、やはり体系的にキャリアパス要件をクリアし、かつ時代に即した給与体系を整備したいと望まれる事業者が多いようです。従来の体系がある事業所でも、新加算になることで加算率も向上し、分配可能な金額も増えます。それを原資としてキャリアパスごとの差配を更に調整することもできることから、見直しの動きも活発になっているのでしょう。

キャリアパス要件を満たす際に、Ⅰ~Ⅲを体系的に捉えるならば、要件Ⅰでキャリアパスを整え給与制度を連動させ、要件Ⅱでより上位のキャリア区分へ進むための研修体系を整え計画的に実施し、要件Ⅲで定期的な能力評価をおこないキャリアを認定するという仕組みを整えるということになります。

キャリアパスを整えるためには、まず区分分けをどの程度おこなうかの検討が必要です。これは、現在の体制や給与制度によって最適な形は異なってくるため、慎重な検討が必要です。これを定めた後、区分ごとに求められる技能を棚卸していくことになります。

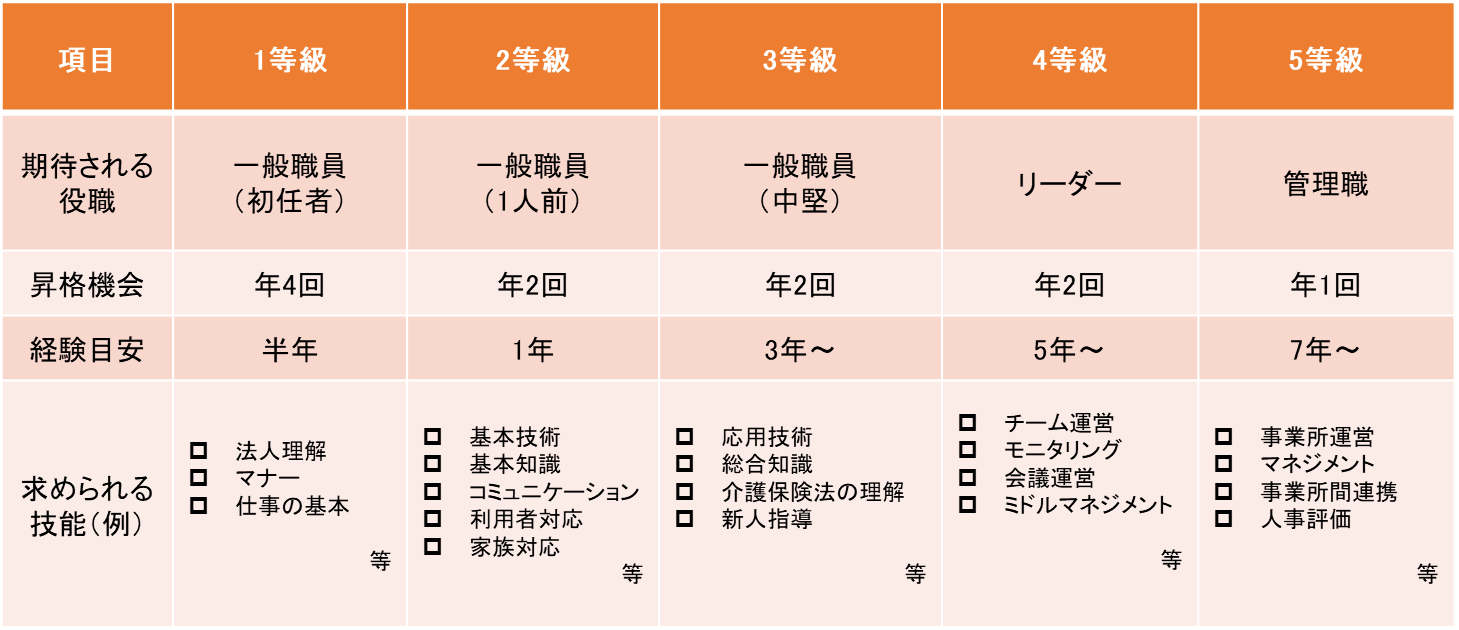

スターパートナーズ社作成

スターパートナーズ社作成

上図は簡易的な例ですが、この様に区分ごとに必要となる技能を出していきます。これも例えば「基本技術」一つとっても「排泄介助ができる」「食事介助ができる」「移動介助ができる」といった要素に分解され、さらにそれらも「プライバシーに配慮している」「適切な声掛けができている」等、正しい技術の水準を定めておく必要があります。

この水準を定め、定期的に評価をおこない、適任だと判断した場合にキャリアアップできる体制を作ることで、キャリアパス要件ⅠとⅢは満たしたという形になります。しかし、実際に必要な要素を棚卸し、議論を重ねながら整理していくとすると、かなりの時間がかかります。半年から9ヶ月程度は、時間の猶予を持って取り組むことが求められるでしょう。

こういった水準を定めることで、キャリアパス要件Ⅱで求められる研修機会の内容も明確になってきます。例えば、研修計画の目標を「法人内キャリアパス制度を基礎として介護職員が技術・能力の向上に務め、それぞれの職員のキャリアアップを果たすとともに利用者のニーズに応じた適切なサービスを提供する」というものにして、それぞれの段階で必要とされる技能取得に必要な研修を体系化していきます。要件では、介護職員との意見交換をおこなうことも求められているので、ワーキンググループ等を立ち上げることが良いでしょう。

研修は全てを内製化しなくても、様々な手段があるので情報収集をおこなってそれをまとめていくのが良いでしょう。外部団体が定期的に実施している研修の他に、今はe-ラーニング教材も充実していますし、自社オリジナルのものも一度実施して動画として保存していれば繰り返し使うこともできます。何よりも、実際のサービスの質の向上につながる体制を体系化できるので、非常に有用といえるでしょう。

人事制度も関係する新処遇改善加算への対応は大がかりなものとなります。時間も限られていますので、早めの対応を検討することが大切です。それと同時に、この大きな変化は変革のきっかけにもなりえると考えています。今一度、自社の制度を見直す機会とされてはいかがでしょうか。

―――――――――――――

[ⅰ] 厚労省 「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」