- 介護/福祉

- #改定情報

協力医療機関との連携体制を構築するには

2024.12.26

【目次】

1.介護報酬改定に関するアンケート調査の結果

11月20日、独立行政法人福祉医療機構(WAM)より「2024 年度介護報酬改定に関するアンケート調査(前編)」が公表されました。[ⅰ]

今年度の介護報酬改定の影響の結果を調査するもので「介護職員等処遇改善加算」「通所介護および認知症対応型通所介護の状況」「特別養護老人ホームの状況」の3テーマについて言及されています。

「介護職員等処遇改善加算」については、「介護職員等処遇改善加算の算定率は、加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の合計で 8~9 割を占める」、つまり上位区分算定の事業所が殆どを占めること、「業歴の長い施設・事業所のほうがキャリアパス要件Ⅴをクリアしている傾向」といった報告がされました。

「通所介護および認知症対応型通所介護の状況」では「入浴介助加算は、算定要件の見直しはあったが、改定前後で算定状況に大きな変化なし」と、改定で変更があったものの入浴介助加算については大きな変化がなかったことが示されています。

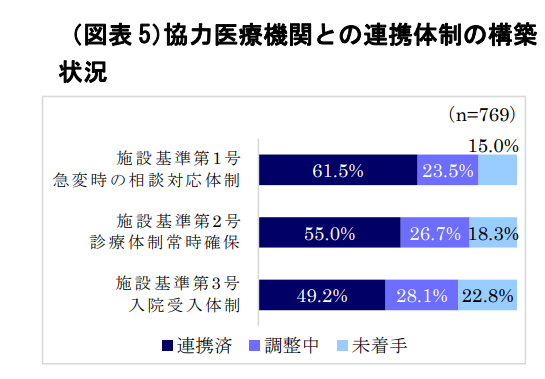

このうち残る「特別養護老人ホームの状況」については、興味深い指摘がありました。「協力医療機関との連携体制について、連携済は概ね半数に留まる」というものです。

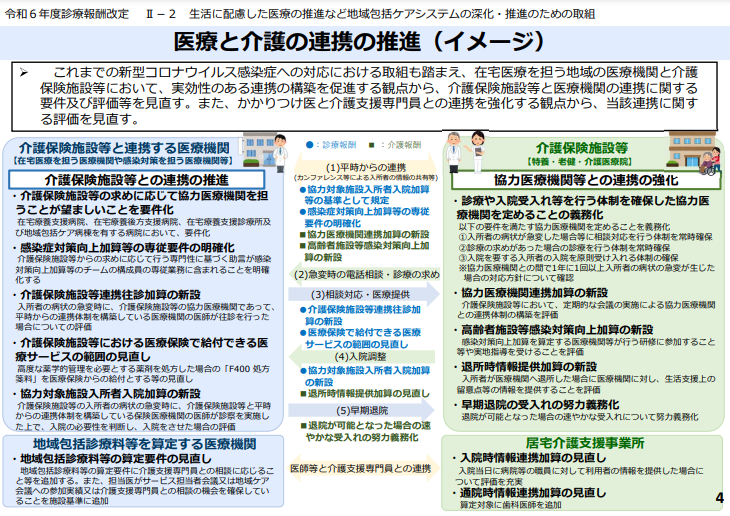

「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」[ⅱ]

「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」[ⅱ]

これは介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護で新たに求められるようになった項目です。

「①入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。」、「②診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。」、「③入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。」の3点で医療機関との連携を確立し、それを自治体に届け出る必要があります。

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護については努力義務となりますが、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院では3年間を義務付けにかかる期限とし、次回改定の際には、これらが義務付けられることが決定しています。

また、協力医療機関との定期的な会議の開催を評価する協力医療機関連携加算の新設や、退所時情報提供加算において医療機関 へ退所した場合も評価する新区分Ⅱの新設等、医療連携の評価がおこなわれました。相談・診療・入院受け入れがおこなえるだけの関係構築と情報共有の定期化を通じて連携の強化が目指されていると考えて良いでしょう。

2.協力医療機関との連携体制の構築の進捗

以上の様に、医療連携推進の流れの中にあり、かつ将来的な義務化が決定されている協力医療機関との連携体制の構築ですが、先述の通り、まだ特別養護老人ホームでも半分程度しか対応が完了していないというアンケート結果が出ています。

「2024 年度介護報酬改定に関するアンケート調査(前編)」[ⅰ]

「2024 年度介護報酬改定に関するアンケート調査(前編)」[ⅰ]

義務化が決定されている事項でまだ半分しか整備が進んでいないというのは、対応に困難な点が内包されていると考えるべきかと思います。

実際、より詳細に見てみると、連携が完了している事業所の割合は、上図の通り急変時の相談対応体制が 61.5%、診療体制常時確保が55.0%、入院受入体制が 49.2%となっています。「2024 年度介護報酬改定に関するアンケート調査(前編)」の中では更に「相談と診療の連携体制を構築した医療機関のうち、2~3 割は診療所という回答であった。従前からの協力医療機関が診療所の場合、従来からの連携先で相談と診療の要件を満たせたものの、入院の目途が立たない施設も一定程度あるものと思われる。」と分析されています。

これにより、元から関係のあった医療機関だけでは対応が難しいという状況が見えてくるかと思います。入院受入が難しい診療所等に従来は相談、診療を対応してもらっていた施設の場合、いままで通りでは全ての構築を完了することができません。また、複数の医療機関との連携も可とされてはいますが、現実的に定期的な会議の開催等を想定すると、1つの医療機関に集約するのが現実的でしょう。

加算の整備も進んでいることから、相談、往診、入院受入をワンストップで対応してもらえる協力医療機関と関係構築することが求められていると判断することができるかと思います。上記の通り入院受入まで対応できる医療機関の割合が最も少なくなっていることから、入院受入対応が可能な協力医療機関を探し、そこを軸に医療連携体制を再構築していく必要性が出てきているのではないでしょうか。

ちなみに、医療機関側のインセンティブも設定されており、これを参考に交渉をおこなうこと等が想定されます。「令和6年度診療報酬改定の概要」から確認できますので、確認していきましょう。[ⅲ]

「令和6年度診療報酬改定の概要」[ⅲ]

「令和6年度診療報酬改定の概要」[ⅲ]

3.実際の運用について

連携体制構築について、実際にコンサルタントとして活動する中で施設側からは「協力医療機関との契約で報酬等はどう考えれば良いか」「年1回の協議等、実際にどう対応したらいいのか」といったご質問をいただくことがありました。総合的に考えると、配置医師まで連携先の協力医療機関に委託するという形まで取れるのが理想ではないかと考えています。

実際の事例をご紹介します。ある特別養護老人ホームでは以前から医療法人グループと協力関係にあり、配置医師も当該機関から派遣されていました。委託料はドクターの稼働量と設定した単価に応じて決定し、配置医師緊急時対応加算等についても実働に応じて報酬を支払うという形を取っていました。

今回の介護報酬改定を受けて、もともと配置医師が連携先勤務であることから、相談、診療、入院受入まである程度対応可能だったところ、従来の契約はそのままに連携先の医療機関としての契約を引き直すことができました。

また、定期的な会議についても、週2回、1時間ずつ定期回診をおこなってもらっているので、その際に様態が気になる人についてあらかじめとりまとめていたものを相談、議事録として残すことで協議の実施として対応しています。

このように提携先医療機関と配置医師を同一機関にできると体制構築はスムーズですので、可能であれば一本化をしてしまうのが理想といえるでしょう。もちろん、元から関係のある医療機関との調整もあり、実際の対応は困難なケースも少なくないかと思いますが、少なくとも報酬改定で求められるようになってきているのは、この程度には密接な距離感での医療連携である、ということはできるかと思います。

アウトカム評価や生産性向上の推進等、今後、介護報酬はさらに大きな変化が予想されます。その中で提示された方向性を目指すことは、制度ビジネスである以上、どうしても求められることになります。

今回の対応を場合によっては大きな判断になるケースも出てくるかと思います。5年後、10年後の施設運営を考えるきっかけとなるのではないと考えています。本コラムをその一助としていただけましたら幸いです。

―――――――――――――

[ⅰ] 2024年度介護報酬改定に関するアンケート調査(前編)

[ⅱ] 令和6年度介護報酬改定における改定事項について

[ⅲ] 令和6年度診療報酬改定の概要【同時報酬改定における対応】