- 医科

- #電子処方箋

電子処方箋の普及に向けての課題と対応

2025.03.31

政府が進める医療DX政策の1つである電子処方箋。現状では、病院・診療所の普及がなかなか進んでいません。電子処方箋の普及に向けた課題と、今後の政府の対応について解説します。

【目次】

1.電子処方箋の普及状況

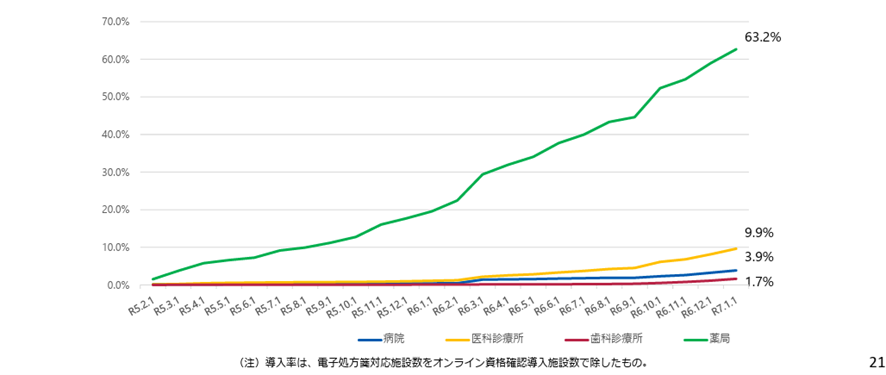

電子処方箋の普及状況については、2025年1月12日時点で、全国47,681施設(22.5%)で、その内訳は病院311施設(3.9%)、医科診療所8,172施設(9.9%)、歯科診療所1,010施設(1.7%)、薬局38,188施設(63.2 %)となっています。

2023年6月2日に公表された「医療DXの推進に関する工程表」においては、「電子処方箋については、概ね全国の医療機関・薬局に対し、2025年3月までに普及させる」とされていましたが、このままの状況が続けば、薬局は2024年度内に約8割弱の導入が見込まれるものの、医療機関の導入率は約1割弱に留まる予想となっています。

(出典)中央社会保険医療協議会 総会(2025.1.29)厚労省

2.電子処方箋導入の阻害要因

厚労省は、医療現場が電子処方箋の導入をためらう要因を具体的に7点示しています。

① 医薬品のマスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかが分からない。

医療現場では、オンライン資格確認の時も不具合が続出しており、電子処方箋についても同様の不具合が起きるのではないかと考えており、それが電子処方箋の導入を躊躇する原因となっています。

② 複数のシステム改修が断続的に必要となることによる負担が大きい。また、他の医療DXに関する開発によりシステムベンダーの体力が奪われている。

オンライン資格確認、電子処方箋と矢継ぎ早に医療DX政策が進むなか、システムベンダーがその対応に追われ、開発力や人員体制など企業体力の格差が露呈してしまっている状況となっています。

③ 電子処方箋の運用に必要な機能がシステムベンダーで対応していない。

電子処方箋を導入するためには、電子カルテメーカーなどシステムベンダーの対応が必要不可欠であり、現時点では市中のすべてのシステムベンダーが対応できているわけではない状況を指摘しています。

④ 電子カルテのシステム更改や切替等によらず、導入する際の費用負担が重い。

電子処方箋には補助金が設定されていますが、すべての費用が補助金の範囲内に収まるわけではなく、システム投資が医療機関にとっての負担になっているとしています。

⑤ 周囲の医療機関・薬局が導入していない(導入施設数が限られ、緊要性を感じない)。

そもそも電子処方箋は、その地域で普及が進まなければ、導入効果は得られず、せっかくの仕組みが活用できない構造となっています。そのため、周りの状況に合わせる考えのもと、様子見をする医療機関が多いことが阻害要因となっています。

⑥ 患者からの要請がなく、ニーズを感じない。

電子処方箋のメリットについて、患者理解が進んでいません。その結果、患者からの要請もなく、ニーズも感じられないという状況が生まれています。

⑦ 電子カルテを導入しておらず、電子処方箋をいれても効率的にならない。

現在、電子カルテの普及率は、医療機関で約5割にとどまっており、電子処方箋の導入のために、紙カルテから電子カルテへ切り替えを進めるほどの効果が感じられないと考えていることが課題として挙げられています。

3.電子処方箋の普及に向けて

電子処方箋の普及については、「2025年3月までに概ね全国の医療機関・薬局に普及させる」ことを目標に掲げて取り組んできましたが、現状では目標には全く届かない状況となっています。特に医療機関での普及が進んでおらず、早急に医療機関で普及が進めるための対策が必要となります。厚労省は以下の4つの政策を進めることで、普及を推進していくとしています。

(1)導入されていない医療機関等に対するフォローアップ

国民が全国どこでも電子処方箋による質の高い医療を受けるためにも、電子処方箋システムを導入した薬局における電子処方箋管理サービスへの調剤結果登録・重複投薬等チェックの徹底を要請するとともに、電子処方箋を利用しやすく安全に運用できる仕組み・環境を整えつつ、導入されていない医療機関等への対応は不可欠であり、フォローアップを実施(医療機関の規模、医科・歯科、診療科等のセグメントごとに導入阻害要因を更に分析し、その結果を踏まえ必要な施策の検討)。

(2)更なる導入策の措置

導入状況やフォローアップを踏まえ、これまでの導入策や診療報酬による対応に加え、公的病院等への導入再要請や、システムベンダーへの早期導入・開発要請、医療機関・医師を中心とした医療関係者等向けの周知広報の強化、都道府県による電子処方箋の導入支援施策、医療機関内・薬局内のシステムとの連携推進も含め、更なる導入策を講じる。電子カルテ情報共有サービスの導入等とも併せ、医療機関の負担が小さくなる形で導入できるよう施策の検討を進める。

(3)機能の追加実装の一時停止

電子処方箋の機能については、現状存する機能をもって「必要最小限の基本機能」が開発されたことから、更なる機能の追加については、必要な改修を除き、当分の間行わない。

(4)医療機関等における利活用状況や効果等の調査

電子処方箋活用による効果を提示し、医療関係者の理解向上・活用促進に繋がるよう、早期に電子処方箋を導入した医療機関等に対して、電子処方箋の利活用状況や効果等について調査を実施する。

これらの取組を進めることで、厚労省は普及がある程度進むのではないかと考えていますが、医療機関が電子処方箋の普及を意思決定するためのメリットが少ないのではないかと思われます。今後のスケジュールとしては、電子処方箋の新たな目標について「2025年夏」を目処に見直しを行う予定となっています。