- 医科

- #電子カルテ

電子カルテとレセプト点検(前編)

2025.05.27

電子カルテにおいて、電子カルテとレセコンの関係、そしてレセプトチェックはとても大切な選定ポイントです。なぜなら、電子カルテは記事を書くという面と、レセプトを請求するという面が含まれているためです。そこで、今回は電子カルテとレセプト点検の関係について前編後編の2回に分けて解説します。

【目次】

1.電子カルテとレセプトチェックの関係

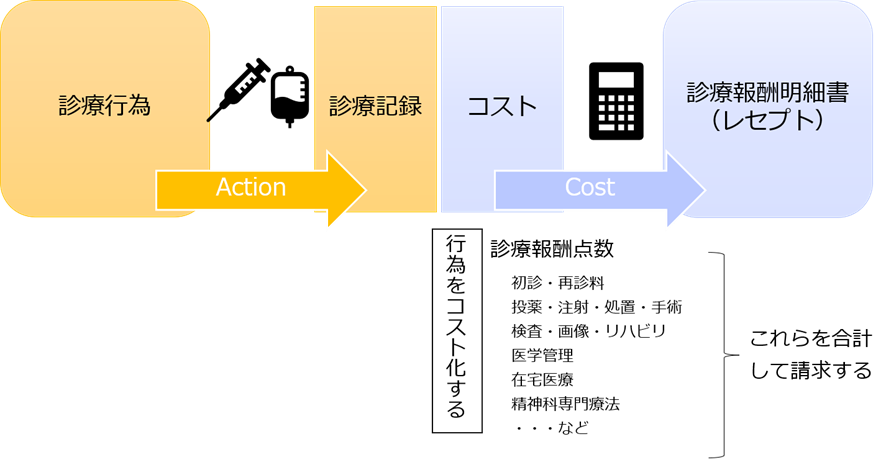

電子カルテの基本構造は大きく2つの要素に分かれます。ひとつは診療記録、つまり記事部分です。そしてもうひとつは診療報酬、いわゆるコスト部分です。一般的な電子カルテの仕組みでは、左側に診療記録を入力し、右側に診療報酬のデータを入力する構造が採用されています。このコスト部分が合算され、レセプト(診療報酬明細書)が作成されます。

つまり、電子カルテの導入目的の一つは、診療行為をコストとして適切に反映させることにあります。具体的には、処方、処置、注射、検査などの診療行為ごとに点数を記録しなければ、レセプトに反映されません。このことから、電子カルテは診療記録とコストを同時に入力する装置であると言えます。

(著者製作)

2.電子カルテの課題

電子カルテシステムには、レセコン一体型とレセコン連動型の大きく2種類があります。一体型は電子カルテとレセコンが一体となったシステムで、連動型は電子カルテとレセコンが別々のシステムとして、データ連携を行う形式です。政府が開発中の標準型電子カルテも連動型の仕組みです。

一体型と連動型のどちらにも利点と課題がありますが、電子カルテで最も重要なのは診療行為から診療記録、コスト、そしてレセプトの流れがスムーズに運用できることです。

ところが、この仕組みが医師の負担増につながる場合があるのです。電子カルテを使うことで、カルテの入力、レセプト作成、算定ロジックの理解といった業務が医師に集中してしまうことがあるためです。

紙カルテ時代は、診療記録は医師が記載し、レセプトの入力作業は事務スタッフが行う分業体制が一般的でした。しかし、電子カルテではすべてを医師が行う必要があるため、診療報酬の仕組みに詳しくない医師の場合、点数の取り漏れや算定ミスが発生するリスクがあるのです。

3.審査支払機関の審査

レセプトは「審査支払機関」によってチェックされ、不備があれば返戻・査定されます。返戻は、医療機関で修正後、再請求が可能ですが、査定は、再請求がほぼできません。査定は以下のような方法でチェックされます。

➀突合点検

電子レセプトで請求された同一患者に係る同一診療(調剤)月において、医科レセプト又は歯科レセプトと調剤レセプトの組合せを対象とし、医科レセプト又は歯科レセプトに記載された傷病名と調剤レセプトに記載された医薬品の適応、投与量及び投与日数の点検を行い審査委員会で審査決定します。

突合点検による査定による減額分は、当月請求分に係る支払額から調整を行わずに、診療報酬及び調剤報酬を支払います。突合点検の査定に係る支払額については、突合点検の査定結果を保険医療機関に連絡し、保険医療機関から、処方せんの内容と不一致である場合、その申し出を受けて保険薬局から処方せんの写しを取り寄せます。

保険医療機関の処方せんの内容が不適切であったことによるものか、または、処方せんの内容と異なる調剤を保険薬局が行ったことによるものかを確認した上で、原則、請求翌々月に支払額を保険医療機関又は保険薬局から調整します。

②縦覧点検

同一保険医療機関に係る同一患者において、当月分の医科レセプト又は歯科レセプトと直近6か月分の複数月のレセプトの組合せを対象とし、診療行為(複数月に1回を限度として算定できる検査、患者1人につき1回と定められている診療行為など)の回数などの点検を行い、審査委員会で審査決定します。

また、同一診療年月、同一保険医療機関及び同一患者の医科及び歯科の入院レセプトと入院外レセプトの組合せを対象とし、月1回の算定である検体検査判断料などの点検を行い、審査委員会で審査決定します。

4.審査支払機関によるAIの活用

現在、集められたレセプトの9割はコンピュータが点検をしています。残りの1割を人間がチェックしているのです。「審査支払新システム」には、AIによるレセプトの振分機能を実装しています。AIを活用し、過去の審査結果等を機械学習させることにより、審査委員や職員による審査を必要とするレセプトと、コンピュータチェックで完結するレセプトの振分けを行っているのです。新システム稼働当初は、人による審査を必要とするレセプトの割合はレセプト全体の2割でしたが、査定・返戻の可能性の高いレセプトに厳選すること等により、令和4年10月には1.5割に、令和5年10月からは1割に絞り込まれているのです。

このように審査支払機関がAIを活用してレセプトチェックを効率化している中で、我々はいつまで、人間によるチェックに依存するのでしょうか。医療機関もコンピュータのチェックを導入する時代が来ているのではないかと感じます。