- 医科

- #診療報酬改定

令和8年度診療報酬改定に向けての議論(2)

2025.08.05

令和8年度診療報酬改定に向けた議論では、医療制度全体の変革と診療報酬改定が連動した内容が検討されることになります。今回は「骨太の方針2025」と中医協の「医療提供体制等の現状認識」について解説します。

【目次】

1.骨太の方針2025(内閣府)

2025年6月13日に「経済財政運営と改革の基本方針2025(いわゆる骨太の方針)」が閣議決定されました。

賃上げについては、「2024年度診療報酬改定による処遇改善・経営状況等の実態を把握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する。また、介護・障害福祉分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善や業務負担軽減等の実現に取り組むとともに、これまでの処遇改善等の実態を把握・検証し、2025年末までに結論が得られるよう検討する」としており、前回の令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料の効果について検証が行われた上で、継続されると考えます。

医療DXの推進については、「医療DXの基盤であるマイナ保険証の利用を促進しつつ、2025年12月の経過措置期間後はマイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する」としています。また、「電子カルテ情報共有サービスの普及や電子処方箋の利用拡大、PHR(パーソナルヘルスレコード)情報の利活用を進めるほか、標準型電子カルテの本格運用の具体的内容を2025年度中に示す」としています。全国医療情報プラットフォームの構築に向けて、普及が遅れている電子処方箋や新たに始まる電子カルテ情報共有サービスの普及に対して新たな施策が進められると考えます。このことから、次期診療報酬改定では、医療DX推進体制整備加算および在宅医療DX情報活用加算の見直しが行われることが予想されます。

OTC類薬については、「OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し」が盛り込まれています。また、「リフィル処方箋の普及・定着や多剤重複投薬や重複検査の適正化を進めるとともに、保険外併用療養費制度の対象範囲の拡大や保険外診療部分を広くカバーし、公的保険を補完する民間保険の開発を促す」としており、医療費削減を念頭にOTC薬と処方薬において類似する効能を持つ薬は、できるだけ市販薬でまかなえるように、保険外併用療養費制度の見直しなどを行い、新たな仕組みの構築を行うのではないかと予想します。

2.医療提供体制等の現状認識(中医協)

2025年6月25日の中医協では、令和8年度診療報酬改定に向けての議論に入る前に、医療提供体制等についての現状認識が行われました。

人口動態については、全国的に生産年齢人口を中心に減少するが、85歳以上を中心に高齢者数は2040年頃のピークまで増加が続くとしています。また、地域ごとにみると、高齢者人口については、大都市部を中心に増加し、過疎地域を中心に減少する一方、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少することが見込まれています。

2040 年の医療需要については、入院医療は2020年と比較して、85歳以上の高齢者の救急搬送が75%増加し、手術については、全ての診療領域で、2020年から2040年にかけて、手術件数が減少することが見込まれています。

外来医療については、全国的にすでに需要が減少傾向にあり、在宅医療や訪問看護については、大半の地域で需要が増加することが見込まれています。

医療従事者については、医師は、増加傾向にあるが、地域偏在や診療科偏在が課題となっています。看護職員は、就業者数は増加を続け、就業看護職員の年齢階級別構成割合の推移を見ると、40歳以上の就業看護職員数が増加し、特に訪問看護ステーションに就業する看護職員数が増加しているとしています。

その他の職種については、医療機関の従事者数は全体的に増加傾向で、特に理学療法士と作業療法士の増加が大きいとしています。

今後の医療提供体制としては、2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革として、「新たな地域医療構想」や「医師偏在対策」等のとりまとめが行われている他、2025年4月より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されているとしています。医療提供体制に関する課題は都市部と地方部で異なっており、特に過疎地域等における医療の確保に向けた取組みが行われています。

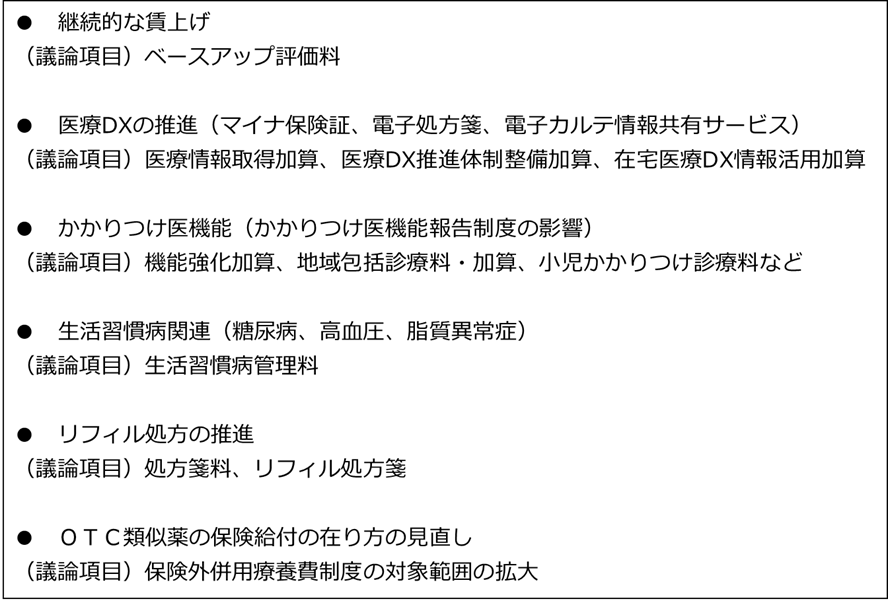

以上のような現状を踏まえ、特に以下のような観点から、「診療報酬改定の方向性」が示されています。

3.まとめ

令和8年度の診療報酬改定の議論は7月より第一ラウンド、10月より第二ラウンドと2回に分けて議論が行われます。改定議論の準備資料として、財務省、内閣府、そして厚労省からペーパーが出されており、それらの情報を整理すると「継続的な賃上げ」「医療DXの推進」「かかりつけ医機能」「生活習慣病関連」「リフィル処方の推進」「OTC類似薬」などについて議論が行われると予想します。