- 医科

- #診療報酬改定

令和8年度診療報酬改定に向けての議論(外来その1)

2025.09.26

令和8年度診療報酬改定に向けて、中央社会保険医療協議会の総会で「外来」に関してその1シリーズの議論が行われました。そこで、外来に関する議論の内容と論点について解説します。

【目次】

1.外来全体の現況

全国の外来患者数は2025年にピークを迎え、65歳以上が占める割合は継続的に上昇することが予想されています。2050年には65歳以上の割合は60.6%に達するとしています。また、2020年までに224の医療圏では外来患者数のピークを迎えており、外来患者数はすでに減少局面にある医療圏が多くなっています。

外来の患者構成についても、外来患者に占める要支援・要介護高齢者の割合が継続的に増加することが見込まれており、「今後、要支援・要介護高齢者の外来診療に関する需要増加が見込まれることを踏まえ、外来医療の提供にあたり重視すべき事項についてどのように考えるか」を論点として挙げています。

2.テーマ1:かかりつけ医機能

これまでの診療報酬改定においては、かかりつけ医機能の評価として「機能強化加算」や「地域包括診療料・加算」「小児かかりつけ診療料」 「在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料」などが設けられてきました。

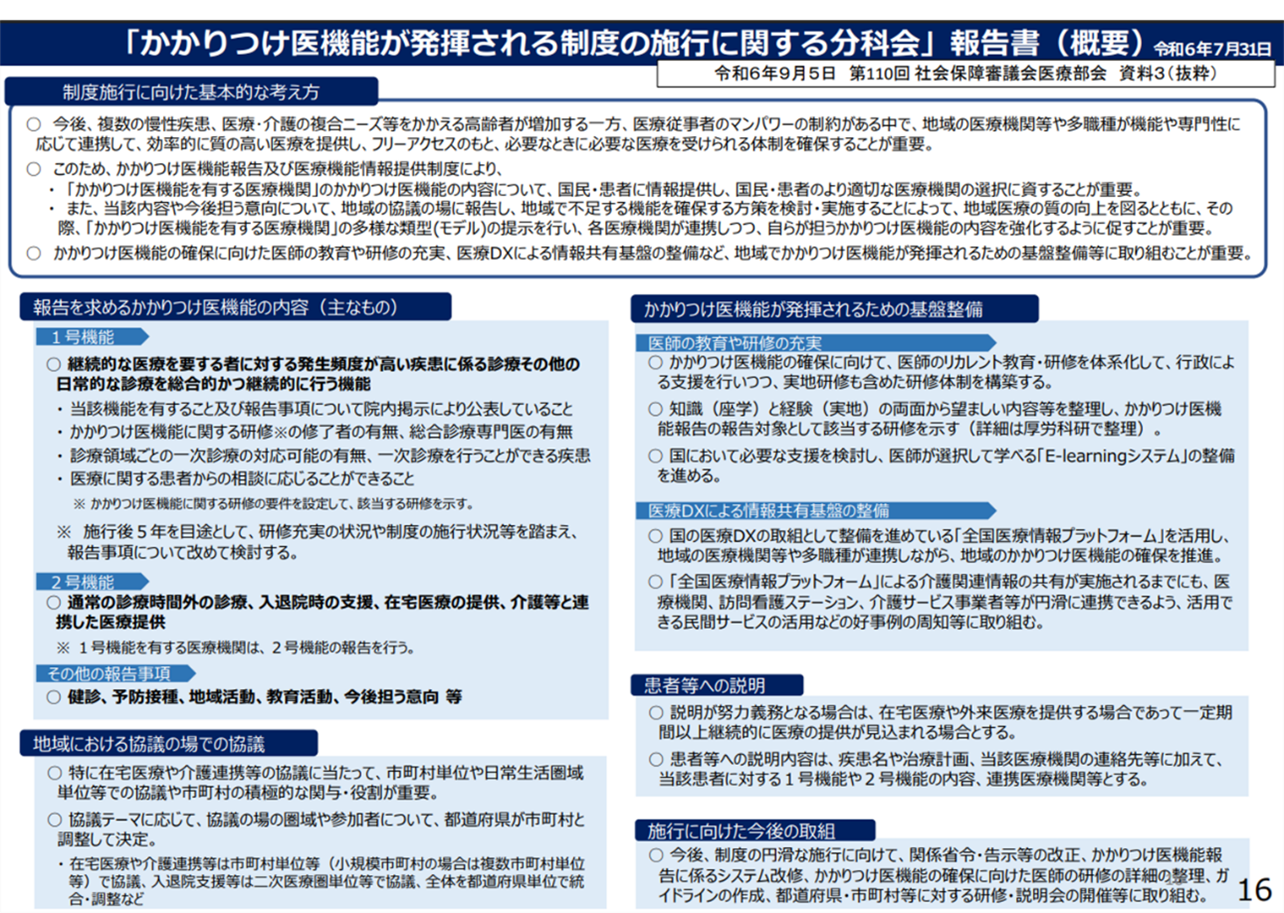

2025年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行され、2026年1月より医療機関からの報告が開始される予定となっています。同報告制度は、かかりつけ医機能の内容について国民・患者に情報提供し、より適切な医療機関の選択に資することや、地域の協議の場に報告し、各医療機関が連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するように促すことを目的としています。

2024年9月にまとめられた「かかりつけ医機能が発揮される制度の思考に関する分科会」の報告書によると、かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備として、「医師の教育研修の充実」や「医療DXによる情報共有基盤の整備」が示されています。

論点として、「地域の外来・在宅医療の提供体制の向上を目的とする、医療法の『かかりつけ医機能報告』制度を踏まえて、外来における診療報酬上の評価のあり方」を挙げており、同報告制度の参加はもとより、かかりつけ医に係る研修や、電子カルテ情報共有サービスの参加などが盛り込まれる可能性があります。

(出典)社会保障審議会医療部会(2024.9.5,厚労省)

3.テーマ2:生活習慣病対策

令和6年度診療報酬改定では、特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病(糖尿病、脂質異常症、高血圧)が除外され、検査等を包括しない生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設されました。その結果、特定疾患療養管理料の算定件数が減少し、生活習慣病管理料の算定件数が増加する状況となっています。内科クリニックを中心に大きな影響をもたらしました。

また、特定疾患療養管理料の主病名については、改定以前は「生活習慣病」が多かったのですが、改定以後は「気管支喘息」や「慢性胃炎」の占める割合が増加しています。生活習慣病患者が生活習慣病管理料Ⅱにスライドしたことが分かります。

論点としては、「前回改定を踏まえ、今後の生活習慣病対策のさらなる推進」を挙げています。財務省が2025年4月23日に出した「持続可能な社会保障制度の構築」においては「例えば、血圧がコントロールされている場合の生活習慣病管理料の算定について、1カ月に1回よりも長くする等の対応を検討すべき」としており、高血圧症などの患者に対しては、算定要件の延長が議論されることが予想されます。また、それに合わせて、リフィル処方やスイッチOTCの推進なども検討されていくことになります。

4.テーマ3:外来機能の分化の推進

これまでの改定で、外来機能分化を進めるために、特定機能病院、地域医療支援病院、紹介重点医療機関、許可病床400床以上の病院を対象に、紹介割合や逆紹介割合が低い場合の初診料・外来診療料の減算規定が設けられています。また、紹介状なしで受診する場合等の定額負担についても対象範囲等が見直されています。

その結果、病院の外来患者数は長期的には減少傾向にあり、紹介状なしで外来受診した患者の割合も、2023年は特定機能病院では34.1%、地域医療支援病院では58.5%となっています。一方で、減算規定の対象病院における2024年度の逆紹介割合が、2025年度と比較してあまり変わらないという結果が出ており、論点として「特定機能病院等における逆紹介のさらなる推進」を挙げています。

5.テーマ4:情報通信機器を用いた診療(オンライン診療等)

2020年4月に新型コロナの感染拡大を受けて、特例措置として初診からのオンライン診療が解禁されました。その後の令和4年度診療報酬改定で、オンライン診療の見直しが行われました。それ以降、情報通信機器を用いた診療の届出医療機関数は増加傾向であり、初・再診料等の算定回数も増えていいます。

オンライン診療の利用については、対面診療と比較して若年者の算定割合が高く、再診料・外来診療料では年齢構成に地域差が見られます。また、二次医療圏別の算定回数については、東京都での算定回数が多い一方で、二次医療圏で算定回数が0回という地域が66に上っており、算定状況に地域差が見られます。

また、2023年1月から始まった「電子処方箋」を活用することでオンライン診療・オンライン服薬指導がスムーズに実施できたという報告があり、論点としては「今後のオンライン診療の適切な推進」を挙げています。現状、オンライン診療の利用について、年齢格差や地域格差の改善を図るために、電子処方箋の活用も含めて検討していきたい考えが示されています。