- 調剤

- #トレンド

対人業務強化戦略③~処方箋単価を上げる!〜地域支援体制加算、かかりつけ薬剤師指導料加算など

2022.10.26

薬局での対人業務を強化するために役立つ情報を5回にわたってご紹介します。

- かかりつけ薬剤師で他薬局との差別化を図る!〜患者様の目線、CSの重要性

- トレーシングレポートを磨き上げる!

- 処方箋単価を上げる!〜地域支援体制加算、かかりつけ薬剤師指導料加算など

- オンライン服薬指導を活用する!

- 小売りを極める!〜AISASモデル、カスタマージャーニーなど。

今回のテーマは、『処方箋単価を上げる!地域支援体制加算、かかりつけ薬剤師指導料加算など』です。

この記事では、『処方箋単価を上げるためにやるべきこと』がわかります。

【目次】

1.売上、粗利益、技術料について

どの業界でも売上の構成要素は2つ。『(単価)×(数量)=(売上)』です。

一般的には、どのくらいの単価が良いのかライバルとのバランスを考えながら、絶妙な単価を決めるのが経営の基本ですが、処方箋単価は、国の示した方向性と近い薬局を実績ベースに決められます。結果として、自ずと国の目指す方向性を追求することが求められます。

特に、処方箋単価の中で、粗利益(≒売上から薬品仕入れ額を引いたもの)になるのは、技術料ですからここに注目することになります。

私はコンサルティング先では、まず技術料を確認し、下図表の平均金額と比較します。加算が取れていなければ、どのようにすれば加算が取れるのかを提案しています。ご自身の薬局の処方箋単価と診療科毎の平均からの差分を確認してみてください。

出典)厚生労働省 令和3年度処方箋発行元別・制度別分析より著者作成

出典)厚生労働省 令和3年度処方箋発行元別・制度別分析より著者作成

2.国の目指す方向性の重要性

薬局の社長さんの中には、国の目指す方向性と異なる方向に経営すると、行き詰まることを経験したと仰っていた方もいらっしゃいました。その理由は、国の方向性に準拠していると処方箋単価が上がり、逆では下がるためです。

近年の国の方向性は、患者のための薬局ビジョンに書かれており

キャッチコピーは、『「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ』です。この資料は、経営者のみならず薬局関係者必読の内容です。

|

達成期日 |

目標内容 |

評価されている加算 |

|

2025年まで |

全ての薬局がかかりつけ機能を持つこと |

かかりつけ薬剤師指導料※ |

|

2035年まで |

地域包括ケアの一翼を担える体制 |

地域支援体制加算※ |

(出典)厚生労働省 患者のための薬局ビジョンより

※かかりつけ薬剤師指導料は、170円〜310円程度の単価向上/契約した患者毎

地域支援体制加算は、170円〜470円の単価向上/処方箋毎

特に、地域支援体制加算は全ての処方箋に加算がつきますので、おおよそ1人の薬剤師給料程度を賄えることになりますので経営的に重要な加算です。

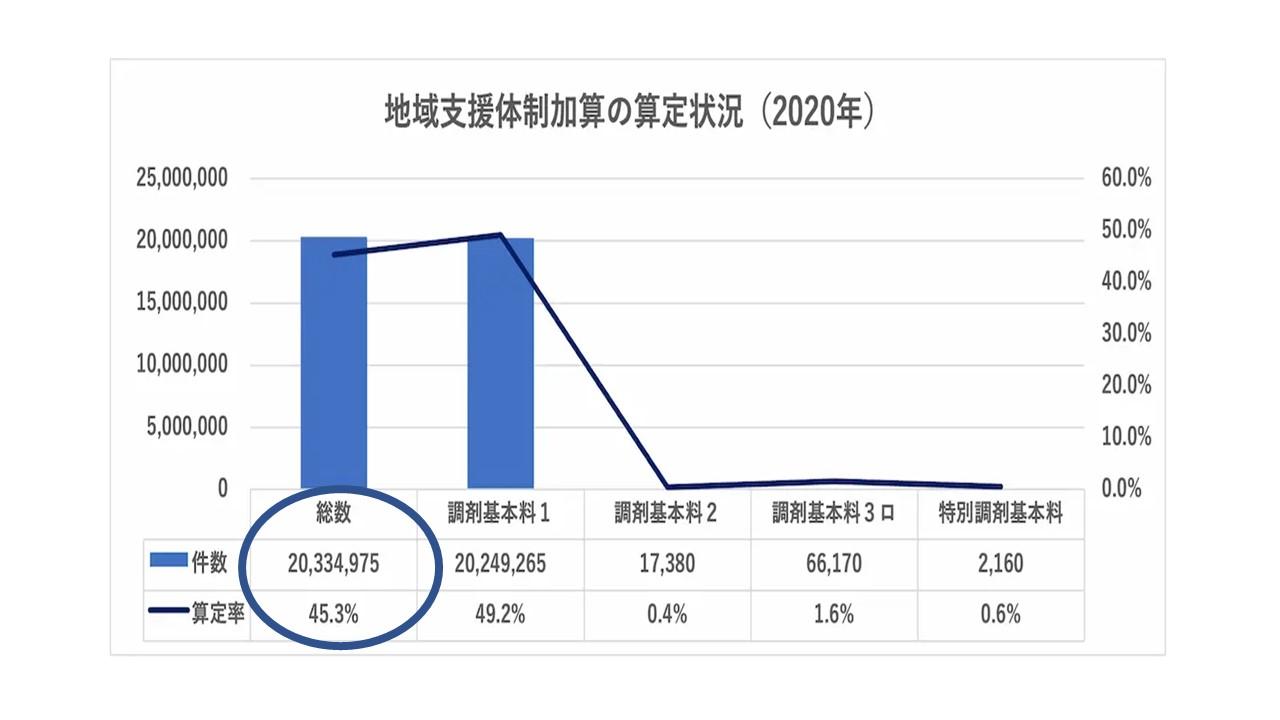

3.地域支援体制加算について

地域支援体制加算を取りたいというニーズは、薬局の努力次第で取れるため、弊社のコンサルティングメニューでも1番人気です。

下図表は2020年のデータですが、約半数の薬局で加算が算定できていない状況です。その背景は、経営者の方々と話していると在宅がボトルネックになっているようです。

出典)厚生労働省 社会医療診療行為別統計

出典)厚生労働省 社会医療診療行為別統計

具体的には、『在宅薬剤管理を年間24件の算定』が挙げられ、処方元医療機関のニーズと薬局の要望に差があるように感じています。

|

医療機関ニーズ:在宅療養は、24時間いつでも対応してくれる薬局にパートナーになって欲しい。 地域支援体制加算を取りたい薬局のニーズ:在宅療養の患者を専門薬剤師や専門スタッフが対応すると採算性が難しく、外来処方箋と兼務しながら隙間時間に行いたい。 |

両者のニーズにギャップがあるため、薬局が医療機関や地域包括支援センター等へ営業をする場合に消極的な提案を行い、医療機関側から患者様のご紹介を頂きにくい状況があるように思います。

そんな時に、私がコンサルティング時に行なっている提案は下記の2つです。

薬局運営のワンポイント

薬局運営のワンポイント

① 思い切って在宅担当の薬剤師を追加採用

もちろん、最初から専任では損益分岐のポイントもあるでしょうから、徐々に専任にシフトしていく場合もあるかと思います。在宅単体で儲けを出すレベルまで持っていくのは大変でも、地域包括支援センターのニーズにあう営業ができれば、地域支援体制加算の件数は年間24件を超えることができると思います。

数値にはすぐに現れるものではありませんが、在宅現場に詳しいスタッフがいることは、薬局の付加価値的となります。

② 薬局提案型の在宅

信頼関係がある程度できている外来患者様はご自身のプライベート等をお話して下さいます。

外来では、30日に1回しか来ない患者さんでも、在宅にすれば頻度も高められ(週1回まで算定可能です)、より服薬アドヒアランスを高めるサポートをすることができます。処方医の承認は必要ですから、連携しながら行うと良いでしょう。

私がコンサルティングをしていて感じるのは、服薬アドヒアランスに課題のある患者様には在宅のニーズがあるように思います。

なお、在宅をはじめてスタートする場合は、いくつか所定の届出や契約書の準備がありますので、『令和3年度版在宅医療Q &A(日本薬剤師会監修、じほう編集)』の書籍をご一読頂くと、イメージがつきます。

4.かかりつけ薬剤師指導料について

かかりつけ薬剤師指導料は、同意を得た患者様だけに算定できるものになりますから、単体だけでは経営へのインパクトは月100回算定とすると、年間25万〜30万円程度の中程度のものです。しかし、かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者様には、地域支援体制加算2〜4を取得するための要件がかなり有利になりますから、結果的にインパクトは大きくなります。

薬局運営のワンポイント

薬局運営のワンポイント

|

地域支援体制加算2〜4での要件 |

説明 |

|

かかりつけ薬剤師指導料等の実績 |

かかりつけ薬剤師指導料の算定そのものが要件です。 |

|

重複投薬・相互作用防止加算等の実績

|

疑義照会のきっかけは、投薬時の会話が最も多いことがわかっています。かかりつけ薬剤師は、同じ薬剤師が原則対応するため、患者様の生活特性等を確認しやすくなり、疑義照会の残薬調整の発見率が上がります。 |

|

服薬情報等提供料の実績 |

服薬後フォローは、かかりつけ薬剤師でない場合は、有料サービスです。有料サービスを患者様に勧めるのは心理的ハードルになりますが、かかりつけ薬剤師であれば無料ですから、患者様に受容されやすくなります。 |

5.従業員のフォロー体制

加算の仕組みやノウハウについて書いてきましたが、薬局全員で行うわけですから、「従業員の理解、サポート体制」が最も重要であると思っています。

理由は、経営者と従業員が同じ方向を向いて一つのことを成し遂げることが成果につながるからです。一般的に経営者の役割は、会社の将来像を描き、経営戦略を示すことですが、従業員の役割は経営戦略に基づいて成果を上げていくことです。

成果を最大化するためには、経営戦略を噛み砕いて会社全体に伝え、具体的な取り組みを浸透するマネジメントが必要です。

経験上、多くの中小薬局では中間管理職のマネジメント研修などがされておらず、組織浸透がうまく進まないことが多いように思います。

一部分ですが、私がコンサルティング先でお伝えしている新規業務を従業員に浸透させる時の注意点を簡単にまとめておきますので、ご参考にしてください。

薬局運営のワンポイント

薬局運営のワンポイント

|

目的、意義 |

なぜこの取り組みをやるのか? |

|

業務量 |

新しい取り組みが追加されるが、何か減らせる業務はないのか? |

|

サポート窓口 |

取り組みを始めた時、悩みを聞く窓口はあるのか? |

|

継続できる仕組み |

組織浸透させたいことを継続できる評価制度になっているのか? |

評価制度については色々と注意事項もありますが、2023年5月号でご案内予定です。

今回の内容は、新しいトピックではありませんが、処方箋単価アップをテーマにいたしました。今までの慣例を見ていると加算は、定着するまで続けられ、定着すると発展的解消や減額されるケースが多いです。逆に変わらないのは、厚生労働省が実施すると決めたことは、基本的にやり切るまで強化します。

薬局運営のワンポイント

薬局運営のワンポイント

厚生労働省が打ち出した方針を早期に取り入れ、組織浸透していくことです。

もちろん、新しいことをするときは、失敗するかもしれません。

しかし、失敗しても諦めない!そして、また新しい取り組みにチャレンジしていくことが求められているのではないでしょうか。

今回の記事が薬局に関わる皆様に少しでもお役に立てば幸いです。

また、さらに詳しいことが知りたいなどございましたら、無料相談等も承っていますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。

------------------------

2004年城西大学薬学部卒業。2017年グロービス経営大学院経営研究科(MBA)卒。

学校法人医学アカデミー薬学ゼミナールにて講師・商品開発・組織開発・マネジメント業務に従事。大手薬局、地域薬局、スタートアップ薬局にて薬剤師業務を経験。

現在、有限会社クラヤ代表取締役。薬局向け経営コンサルティング(クラヤコンサルティング)、人事評価システムの導入、処方箋単価向上、店舗開発、有料職業紹介業等のサービスを展開。