- 調剤

- #薬局経営

処方箋枚数を増やせるマーケティング

2023.11.20

今日のテーマは、処方箋枚数の増やせるマーケティングです。

マーケティングは、「どうやってものを売るか?」を考えるケースが多いですが、薬局は特殊な医療の領域であり、値決めも国が決め、商品もかわらないため、差別化が限られてきます。私も薬局マーケティングをいろいろと考えましたが、商売の原理原則である「患者様第一の徹底」が繁盛している薬局かどうかを最終的に決めているように思っています。詳しくは、過去コラム(これからの薬局に一番必要な「分かりやすいマーケティング」)でご紹介させて頂いていますので、ご覧ください。今日のコラムでは「患者様第一の徹底」を活用した処方箋枚数を増やす実践編となります。

【目次】

1.処方箋枚数を考える

処方箋は、ざっくり何枚と考えだけでは、対策がざっくりとしたものになってしまいますので、誰からどのように頂いた処方箋なのかを細分化して考えることにします。

既存患者さんと新規患者さんから頂くものや、急性疾患のもの、慢性疾患の患者さんのものなど、切り口は色々とあるかと思いますが、枚数の増減を実用的に分析するための、処方箋枚数の方程式にしました。

|

この方程式は、集患努力が数値に反映する項目とそうでない項目をわかりやすくされた方程式です。 処方箋枚数=(既存患者―脱落患者―スリープ患者)×リピート率 +(新規患者) 脱落患者は、アドヒアランスが低下してしまった患者さん、スリープ患者は来局が不要になった患者さんとしています。 |

2.処方箋枚数を増やすアクションプラン

処方箋枚数を増やすためには、商売の基本「既存客>新規客」を抑えること大切です。この考えは、商品を買うときには「認知→興味→比較→購入→リピートの可否」で決まるという考えに基づいています。既存患者さんは、購入の段階まで完了しています。接客や商品に違和感がなければ、リピートしてご利用頂けます。しかし、新規患者さんは、薬局を知らないところからスタートですから、認知、興味から一つずつ選ばれるアプローチが必要になってきますから、手間やコストが比較するとても大きいです。新規患者さんでも、既存患者さんでも同じ処方箋1枚になりますから、効率よく処方箋枚数を増やそうとすれば既存患者さんに手厚く対応したほうが薬局の効率性が高まります。

ということで、今回は効果が出やすい既存患者さんに再来局して頂ける方法を具体的にまとめます。

①脱落患者さんを減らす

脱落患者さんを減らすためには、アドヒアランスの向上させることがポイントです。

すでに服薬指導中にしっかり飲んでくださいねと伝えていると思いますが、ここでいうアドヒアランス向上は、そういう次元ではなく、強力に伝えることです。

サポートさせて頂いた薬局の例ですが、来局予想日を過ぎても来局されない患者さんへ、アドヒアランスを上げるために電話声掛けを行います。伝え方も工夫してもらいました。アドヒアランスが低いことを叱ったり、是非また来て欲しいと営業するのではなく「来局予想日でしたが、いらっしゃっていなかったので、体調の状態は大丈夫か心配とご連絡」としました。

実は、この方法をしてみたところ、薬局は脱落患者さんの50%近くの再来局に成功しました。なお、「営業電話をかけてくるな!」みたいなクレームもありませんから、ご安心ください。このように脱落患者さんを減らす取り組みは、地道な積み重ねですが、お勧めです。

②リピート率をあげる

次にご紹介するのは、リピート率です。最近はIT化が進み大手薬局を中心に、リピート率を高める取り組みが行われています。ここでは、2つご紹介します。

1)薬局専用アプリやLINE等を通じた処方箋送信機能を活用したもの

写真で撮影した処方箋の送信を活用した薬局は多く出てきていますが、患者さんのメリットは待ち時間の短縮でしょう。待ち時間の短縮は、患者さんの一番のニーズであることは、今も昔もかわりません。処方箋送信は「処方箋待ち時間を、患者さん移動時間に被せることで時短化したもの」であり、患者様第一の追及をした手段なのです。特に、移動時間が長い患者さんにより効果的ですから、門前クリニック以外の処方箋の取り込みに効果的に作用します。

|

門前クリニック受診の患者さんには、処方箋送信機能で、利便性が高まることは起こりませんが、薬局の登録をしてもらっておくと、遠方の医療機関に罹った時の処方箋を飛ばしてくれる可能性が高まります。 大規模医療機関の門前薬局さんであれば、病院内を移動して薬局へ移動するのに時間を要しますから、処方箋送信はここでも効果を発揮します。 但し、高齢者はスマホの使い方が苦手な方も多いので、何度か練習を一緒に寄り添うこともコツの一つです。 |

2)お薬手帳からのアプローチ

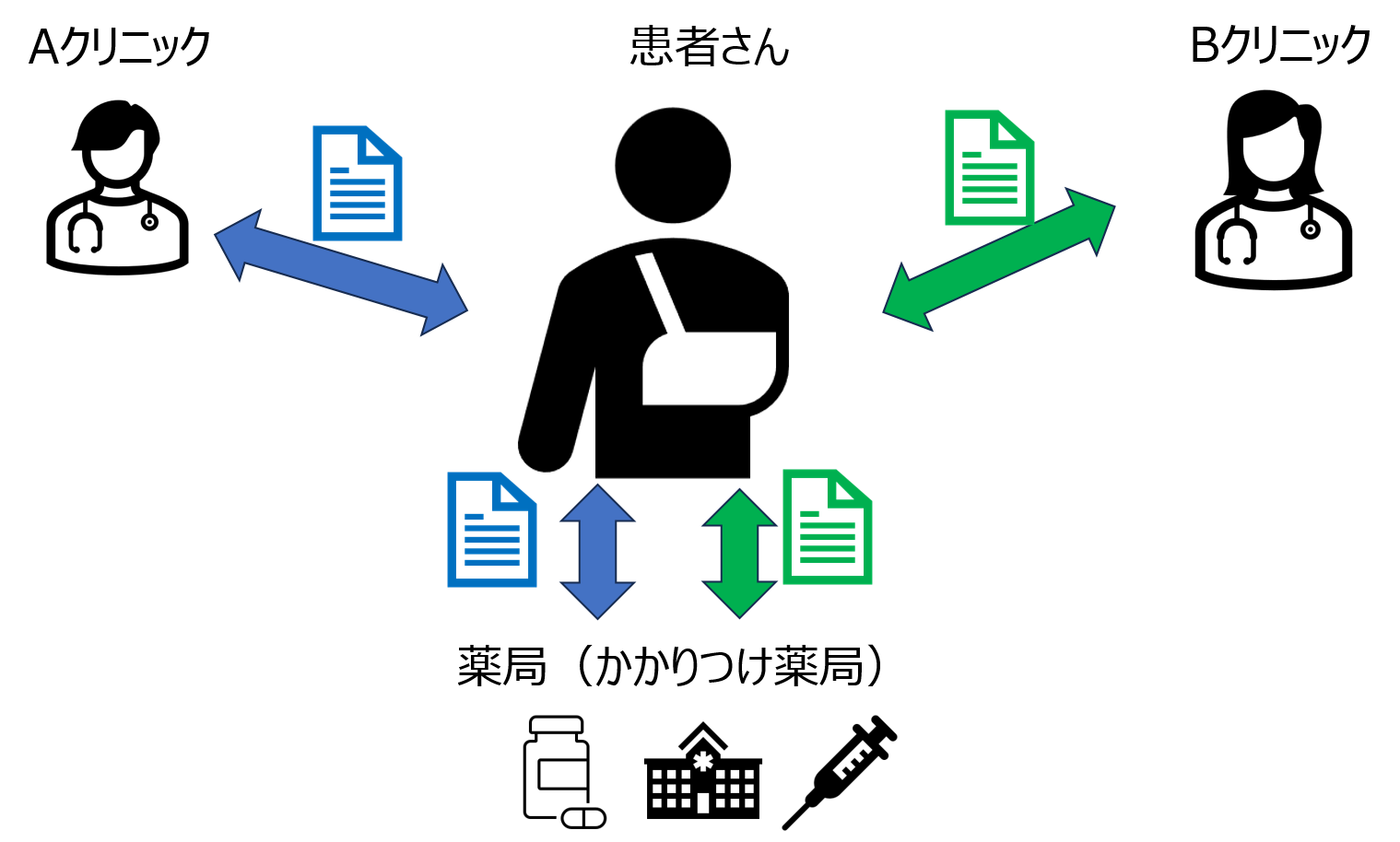

お薬手帳には、患者さんが通っている医療機関や薬局の履歴がわかりますが、その履歴を使います。やることはすごく単純なことなのですが、複数の薬局へ通っている患者さんに自社の薬局の一本化を提案します。薬剤師が患者さんから信頼されていれば、他薬局の処方箋を獲得できます。

|

患者さんからの信頼を高める方法として、他薬局から出ている薬についても服薬指導して差し上げるのはかなり効果的です。自ずと、他薬局の薬剤師と比較されるので、親切さが伝わりやすくなります。 |

また、AクリニックとBクリニックの処方箋データを一つの薬局で確認できれば、レセコンで相互作用のチェックも入りますから、より相互作用チェックの精度も上昇しますので、一つの薬局に絞ることは、患者さんにより良い医療を提供できるようにもなります。

今日は、処方箋枚数を増やす取り組みの一例をご紹介しました。

患者様第一を考えることを具体化することで、差別化につながり、処方箋枚数の増加につながると思います。

最後に、どの薬局でも処方箋枚数を増やす取り組みをされていると思いますが、「○○という取組みが効果的である。それは■■だからだ!」と理由付けしてメンバー間で共有するとメンバーの動機付けになりますので、今日ご紹介したもの以外でも是非、理由付けもして共有してみてください。

末筆ながら、コラムが皆様の薬局のお役に立てることを祈っております。

弊社は、薬局向けのコンサルティング会社です。処方箋枚数増加や調剤報酬の単価を高めたい相談などを良くお受けしています。無料相談も行っておりますので、気軽にお問い合わせください。

------------------------

筆者:

鈴木 素邦 有限会社クラヤ代表取締役

薬学部卒業と同時に薬剤師免許取得。新卒で薬剤師国家試験予備校に講師として就職。講師業は年間100日以上、15年間で9000時間以上登壇。短時間で最大限の情報を講義内容と話し方に評価を受け、東京大学など全国32大学への出張講義。武田薬品工業(株)、ファイザー(株)等大手製薬企業20社以上の研修講師へと幅を広げた。

27歳で管理職に昇進。最初は、マネージャー職に苦戦するも薬剤師合格率(20部署中)1位を予備校始まって以来初の3年連続達成。

薬局薬剤師の経験を経て、専門部署を持てない中小薬局専門のコンサルティング会社を経営。「お客様の思いをカタチに」をモットーに中小薬局経営者の右腕になれる存在を目指している。特に、地域支援体制加算の算定や在宅導入サポートは好評。

著書に「薬の裏側(総合法令出版社)」があり、服薬指導に厚みを持たせる研修も好評。

薬局経営のワンポイント

薬局経営のワンポイント